von Hartmut M. Griese

“Theorie selbst ist eine Form der Praxis”

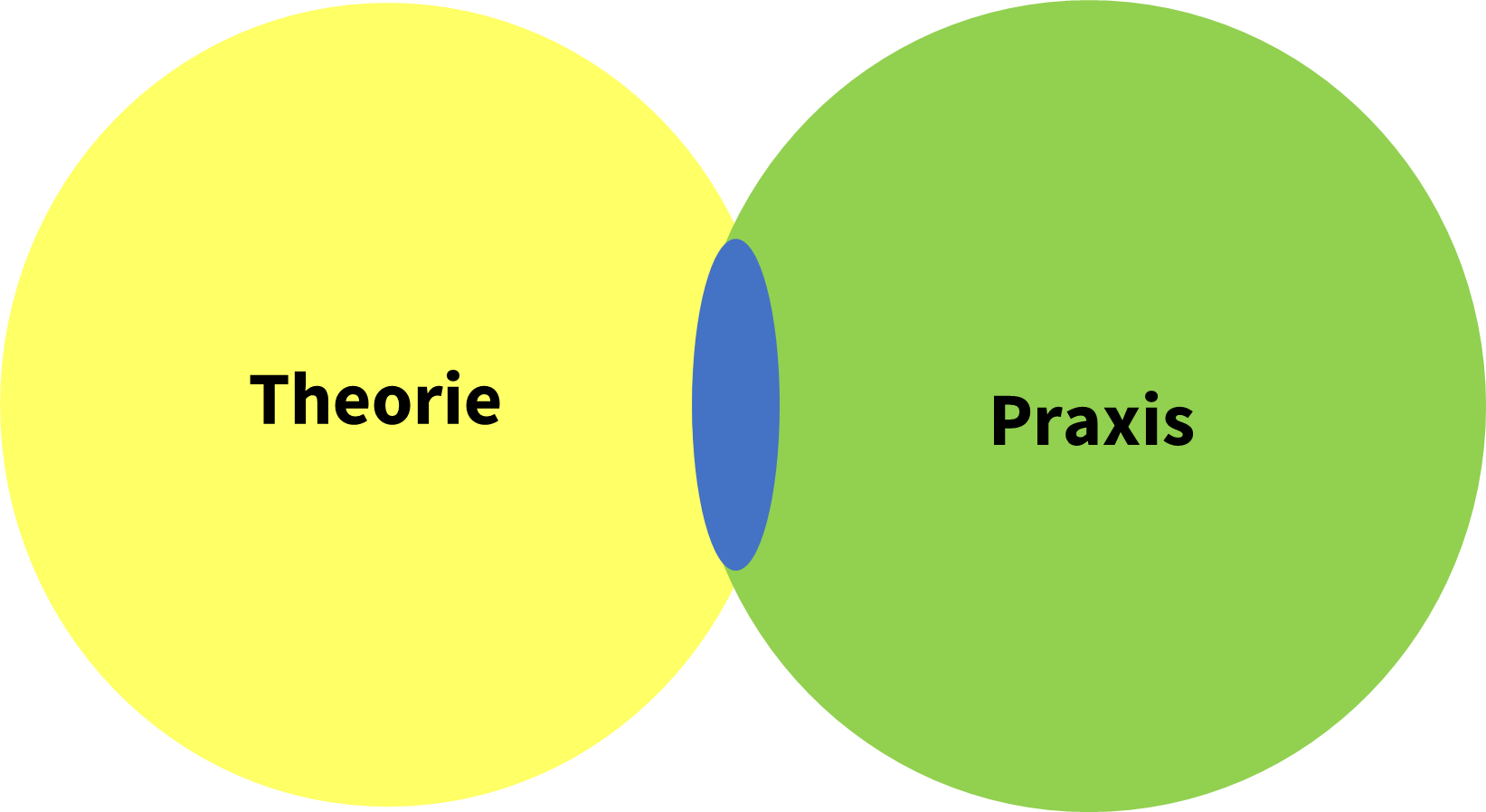

Kein anderes Thema wird in (sozial-)pädagogischen Studiengängen, Seminaren, Fortbildungen oder Workshops so leidenschaftlich, so kontrovers und auch so engagiert diskutiert wie das die tägliche Arbeit fundierende „Verhältnis von Theorie und Praxis“. Der Terminus „Praxis“ kommt aus dem Griechischen und meint so viel wie Handeln, Tun und Machen im Sinne von Tätigkeit und Berufsausübung. Praxis verändert das Geschehen, greift in vorgefundene Verhältnisse ein. In der Neuzeit (seit dem 18. Jahrhundert) wird Praxis in der Regel in einer spezifischen Dualität zu „Theorie“ verwendet, wobei Theorie mehr das Beobachten, Hinschauen und schließlich die Systematisierung diverser wissenschaftlicher Erkenntnisse zu einem Thema meint. „Erfahrung“ ist dabei der zentrale Punkt bei beiden Dualitäten bzw. Perspektiven. Theorie ermöglicht Distanz zur Praxis und Reflexion über die Praxis – aus der Position des Beobachters. Während Praxis vor allem mit Handeln zu tun hat, geht es bei Theorie um das systematische Zusammenbringen von Denken, Erkennen, Wissen und Erfahrungen aus der Praxis, wodurch Praxis reflexiv werden kann (sollte).

Nun ist es aber so, dass – zumindest in der (Sozial-)Pädagogik – in der Regel Theorie (konkret Ausbildung, Hochschule, Weiterbildung) und Praxis (Berufs- bzw. Handlungsfeld) an getrennten Orten stattfinden. Wie also Theorie und Praxis zusammen denken, zusammen bringen? Handlungsfelder können alles sein, wo berufliche oder ehrenamtliche soziale Dienstleistungen in Form von Beratung oder Begleitung an Einzelpersonen oder Gruppen (Projekte, Jugendclub oder Familien z.B.) erbracht werden.

Bekannt ist der Spruch (die Weisheit?): „Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie“, denn man sollte Theorie(n) kennen, um die Praxis zu verstehen, zu reflektieren und notfalls mit Blick auf die Effizienz zu modifizieren. In den verschiedenen Theorien zur Sozialen Arbeit wird eben dieses Verhältnis (unterschiedlich) diskutiert, es ist quasi das Herzstück (sozial-)pädagogischer Theorie(n). Folgende Positionen sind in Bezug auf das Verhältnis von Theorie und Praxis in der Sozialarbeit zu konstatieren:

- Beide sind abhängig von externen Vorgaben

(der Herrschenden, der Geldgeber) und von daher quasi „identisch“ (in

autoritären Systemen) - Praxis hat Vorrang vor der Theorie: Theorien sind an

ihrem Nutzen für die Praxis zu beurteilen. Die Praxis bestimmt die Themen, mit

denen sich die Theorie befassen soll. Die Theorie ist quasi entmündigt, ihr

wird vorgeschrieben, womit sie sich befassen soll und was für die Praxis funktional ist. Das ist die Perspektive der

Praxis und vieler Praktiker in den

Institutionen, oft auch „Theoriefeindlichkeit“ oder „Theorieskepsis“ genannt. - Theorie hat Vorrang vor der Praxis: Theoretisch abgeleitete Werte und Ziele sollen die Praxis anleiten, definieren und strukturieren (z.B. kirchliche, gewerkschaftliche oder parteiische Sozial- oder Jugendarbeit

„Wir können Theorien als Werkzeuge begreifen, als Instrumente, mit denen wir (unsere) Wirklichkeit beschreiben und erklären – und als Grundlage für die Entscheidungen über unser Handeln. Sie bieten Begriffe, Definitionen und Kategorien, mit deren Hilfe wir die Welt ‚interpunktieren‘ und verstehen können. Sie zeigen uns, wie wir die Wirklichkeit beschreiben können, sie stellen Modelle dar, an Hand derer wir unsere Beobachtungen machen können … Sie definieren und beschreiben, und sie stellen Zusammenhänge her, sie verbinden bestimmte Elemente, sie verdeutlichen, wie diese aufeinander einwirken und sie erklären Wirkungs-zusammenhänge“. Soziale Arbeit braucht, gemäß dieser Werkzeug-Metapher, nicht eine, sondern viele, auch kleine Theorien, die sehr unterschiedlich zur Anwendung kommen können – je nach Benutzer und Gegenstand oder Problemfeld.

Theorien regen an zum Nachdenken, zum Reflektieren, zum Verstehen und sie können neue Perspektiven eröffnen und Einsichten vermitteln – aber sie sind nicht „richtig“ oder „falsch“, sondern mehr oder weniger „praktikabel“, anwendbar, nützlich für die Praxis. Dies ist so wichtig für das richtige Verständnis über den Sinn und Zweck von Theorie(n) in der Sozialpädagogik, dass ich diese Thesen mehrfach erwähne.

Unter systemtheoretischer Perspektive stellt die Praxis ein Subsystem dar, in dem mit sog. Klienten/ Kunden sozialpädagogisch gearbeitet wird, wo berufspraktische Aufgaben und Probleme wie das Führen von Gesprächen, Schreiben von Berichten, Begut-achtungen und Beratungen getätigt werden. Die Theorie ist eher den Begründungen und Erklärungen für Zusammenhänge der Praxis geschuldet. Sie wird aber selten in Praxisorganisationen der Sozialen Arbeit entwickelt, sondern in praxisfernen Institutionen wie Hochschulen. „Nicht zuletzt besteht die Differenz zwischen Theorie und Praxis darin, dass sie nicht zur gleichen Zeit, am gleichen Ort stattfinden“. Daher können Theorien auch nicht bruchlos in die Praxis umgesetzt werden – die Anwendung von Theorie bleibt Aufgabe der Praktikerinnen.

Theorie und Praxis sind nicht hierarchisch zueinander zu sehen, sondern als qualitativ verschiedene eigenständige Bereiche (Subsysteme) ein und der selben Sache, die sich in ihren Funktionen unterscheiden, aber gleichwertig sind und sich wechselseitig beeinflussen.

Theorien können normativ (wertend – was sein soll) sein oder analytisch (beschreibend, erklärend, verstehend, nachvollziehend – was ist). Theorien können ideologisch sein und politische Ziele implizieren und benennen (mehr Gleichheit und Gerechtigkeit, Emanzipation der Gattung Mensch etc.) oder wertfreie Gegenwartsbeschreibungen mit theoretisch abgeleiteten Zukunftsprognosen. Sozialpädagogische Theorien stehen dazwischen: Sie sollten Bestehendes (Probleme, Situationen, Sachverhalte) beschreiben und erklärend nachvollziehen, aber dann auch daraus abgeleitete Konzepte, Vorschläge für Veränderungen im Sinne von Verbesserungen (für Individuen, Gruppen, Gesellschaft) entwerfen und vorschlagen: „Wo X ist, soll Y werden“.

Exkurs:

Die (Aus-)Wahl einer Theorie hat aber enorme Auswirkungen auf die Praxis. Denken wir an die alte Kontroverse „nature or nurture“, also: Was bestimmt die Persönlichkeitsentwicklung eines Individuum: Anlage/Erbe/Natur/Biologie oder Erziehung/Umwelt/Familie/Pflege? In Ableitung davon: Ist „Intelligenz“ eher biologisch-genetisch bedingt oder eher von den jeweiligen Sozialisationsbedingungen abhängig (familiäres Milieu, Erziehung etc.)? Die gesamte frühkindliche Pädagogik ist davon abhängig, wie ich theoretisch an diese relevante Frage herangehe: „Führen oder wachsen lassen?“ hat Theodor Litt diese Basisfrage genannt. Der Natur, den Genen freien Lauf lassen oder sie regulieren, eindämmen, beschneiden?

Mit Blick auf „Intelligenz“ gibt es stärker genetisch (Veranlage, Erbe) argumentiere Theorien sowohl wie Theorien, die auf Umweltfaktoren (Erziehung, Milieu) schwören … bis hin zu äußerst unwissenschaftlichen und fraglichen Prozentangaben (wie Anlage = 80% : Umwelt = 20 %), wobei eigentlich klar sein müsste, dass die Intelligenz (je nachdem, wie man sie definiert) bei Geburt (Psychologen nennen dies Intelligenz A) niemals gemessen werden kann, und Intelligenz B sich im Laufe der Biographie ändert und gemessen werden kann. Ob diese Intelligenz B aber überwiegend genetisch vererbt oder sozialisatorisch angeeignet wurde, bleibt unklar. Beispiel: Wenn Intelligenz eine Rechteck ist mit den zwei Seiten Anlage und Umwelt, so kann ein und die selbe Fläche (z.B. IQ = 2100) aus 70x30, aber auch aus 30x70 herrühren. Anlage und Umwelt wirken aufeinander ein und beeinflussen sich gegenseitig – messbar ist nur das Produkt.

Die Zwillingsforschung hat gezeigt, dass eineiige Zwillinge, auch wenn sie bei Geburt versehentlich getrennt wurden, mehr Gemeinsamkeiten (nicht nur im Aussehen) haben als zweieiige Zwillinge. Letztere unterscheiden sich nicht von anderen Geschwistern. Wenn Babys nach der Geburt verwechselt werden und bei nicht-leiblichen Eltern aufwachsen, zeigt sich der Umwelt-Milieu-Faktor dahingehend, dass z.B. der Schulbesuch bzw. Schulerfolg stark vom Elternhaus abhängig ist. Auch die PISA-Studien haben diese Abhängigkeit des Schulerfolges vom Elternhaus (familiäres Milieu, Bildungsmotivation) gezeigt. All diese Erkenntnisse weisen nur darauf hin, dass sowohl Anlage/Gene als auch Umwelt/Milieu Einfluss auf die menschliche bzw. individuelle Entwicklung bzw. Sozialisation haben. Und wie ist das bei Kindern von großen Künstlern oder Sportlern?

Mozart hatte zuhause ein Klavier stehen, das er mit 4 Jahren nutzte und sein Vater und seine Schwester waren Musiker. Er wuchs inmitten von Musik auf und wurde quasi täglich musikalisch inspiriert. Die Eltern von Ski-Weltmeister Felix Neureuther

waren Spitzensportler und Medaillengewinner, Christian Neureuther und Rosi Mittermeier, die in den – zumindest im Winter – schneebedeckten bayerischen Bergen aufwuchsen. Alles klar?

Wie man mit den beiden Systemen „Theorie und Praxis“ und ihrem Verhältnis zueinander umgeht, wie unterschiedlich „Theorie und Praxis“ gesehen werden können, kann recht anschaulich an dem Zitat des berühmten Begründers der „Kritischen Theorie“ bzw. der „Frankfurter Schule“, des Philosophen und Soziologen Max Horkheimer, ablesen, der sagte: „Theoretisch bin ich Pessimist – Praktisch bin ich Optimist“. Es gibt ein Video des bekannten Rappers Bushido zum Thema „Theorie und Praxis“, es gibt eine Zeitschrift für Sozialarbeit mit dem Titel TUP („Theorie und Praxis der sozialen Arbeit“) und den soziologischen Klassiker „Theorie und Praxis“ von Jürgen Habermas. Weitere Zitate, mehr oder weniger ironisch, oder Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema will ich im Folgenden noch zum Nachdenken über das „Verhältnis von Theorie und Praxis“ liefern:

- „Theoriefeindlichkeit ist schädlich für die Praxis“

- Die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis ist eine sehr praktische Frage.

- Es gibt kein gezieltes Handeln ohne Theorie.

- Meine (implizite oder Alltags-)Theorie beeinflusst mein Denken und Handeln.

- „Was einer vom Menschen denkt, entscheidet mit über seine theoretische und praktische Perspektive“ (Dreitzel).

- Theorien sind gut, wenn sie sich in der Praxis bewähren und effizient sind.

- „Es gibt nichts praktischeres als eine gute Theorie“ (Kant).

- Theoretisch kann ich praktisch alles.

- „Grau ist jede Theorie“ (Goethe: Faust I).

- Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.